Wie war der Interdisziplinäre Gendertag 2020?

Am 17. Januar 2020 fand als Abschluss des fächerübergreifenden Lehr-Lernprojekts „Weiblich - männlich - divers: Geschlechterstereotypen in der Auflösung?“ ein abschließender interdisziplinärer Gendertag an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe statt. Über 100 Studierende zeigten sich an acht Stationen ihr Erlerntes und Erarbeitetes zum Thema Gender.

Männlich – weiblich – divers – was bedeutet das überhaupt? Lösen sich diese Kategorien auf oder sind sie wichtiger denn je? In einem fächerübergreifenden Lehr-Lernprojekt haben sich über 100 Studierende der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe mit Fragen rund um das Thema Gender beschäftigt. Am 17. Januar 2020 fand nun der Höhepunkt des Projekts statt: der interdisziplinäre Gendertag. Auf insgesamt acht Stationen aus fünf verschiedenen Fächern verteilten sich die Studierenden in gemischten Gruppen und zeigten sich gegenseitig, was sie während des Semesters erarbeitet hatten. Dabei waren sie abwechselnd die, die anleiteten und die, die Neues lernten.

Die Fächer präsentieren ihre Stationen

Studierende des Fachs Alltagskultur und Gesundheit (Seminar unter Leitung von Britta Nann) hatten sich in drei Stationen mit verschiedenen Formen von Kinderkultur auseinander gesetzt. So lag ein Fokus auf Unterhaltungskultur: Ist Spielzeug geschlechtsspezifisch? Und sollte es das sein? Wie sieht es mit Zeitschriften, Filmen und Theaterstücken aus? Des Weiteren betrachteten sie Kindermode und die Gestaltung von Kinderzimmern. Hier hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, selbst Kinderzimmer zu gestalten. In einer dritten Station konnte man sich mit Kinderkochbüchern, Ernährung und Werbung auseinandersetzen.

In der Station zum Seminar von Emmanuel Breite (Institut für deutsche Sprache und Literatur) stellten die Studierenden sich die Frage, ob gendersensible Literatur schon früh im Unterricht eingesetzt werden sollte. Dabei setzten sich die Teilnehmenden zunächst mit der Literatur selbst, dann mit Argumenten für und wider auseinander. Sie sollten sich schließlich selbst eine Meinung bilden und diese auch auf einer Skala markieren.

In einer Kooperation von Lehrenden der Institute Deutsche Sprache und Literatur und Evangelische Theologie (Dr. Eva Jenny Korneck und Dr. Manuela Böhm) hatten Studierende eine Station zum Thema „Sprachliche Inszenierungen von Frauen in Bibel und Kinderbibeln“ erarbeitetet. Dabei gab es sowohl sprachwissenschaftliche und editorische als auch historische und theologische Vorgehensweisen.

Studierende der katholischen Theologie (Seminar von Dr. Regina Speck) nahmen die Teilnehmenden mit hinter die Klostermauern und stellten verschiedene starke Frauenfiguren, wie beispielsweise Mutter Teresa, vor, beleuchtete diese allerdings auch kritisch.

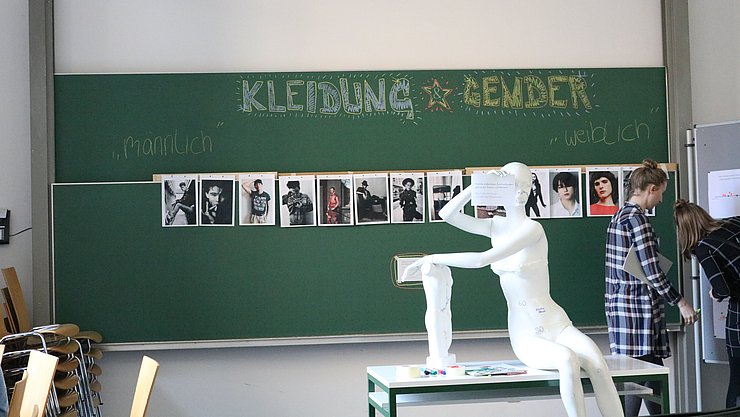

Mit Klischees und Rollenzuweisung haben sich die Studierenden im Soziologieseminar von Prof. Dr. Annette Treibel-Illian auseinandergesetzt. Dabei gab es für die Teilnehmenden die Möglichkeit, selbstständig zu überprüfen, welche Klischees sie verinnerlicht haben und diese zu hinterfragen. So entstand anhand einer Puppe, der die Klischees auf den Körper geschrieben wurden, eine sich immer wieder verändernde Skala, welche Kleidung denn nun männlich oder weiblich sei. Auf einer Wand konnten zudem verschiedene Einschätzungen zu Thesen wie: „Mode ist für mich Frauensache“ abgegeben werden (Dieser These wurde übrigens fast einheitlich nicht zugestimmt).

Die Fishbowl als Kochtopf verschiedenster Meinungen

Eine Gruppe der Studierenden veranstaltete eine Fishbowl, bei der sie vier fiktive Rollen einnahmen: Einen Hausmann und Künstler mit zwei Kindern, eine Hausfrau mit drei Kindern, eine Karrierefrau mit Tagesmutter für ein Kind und ein Karrieremann, dessen Frau sich zuhause um die beiden Kinder kümmert. Für eine halbe Stunde wurden das Für und Wider der verschiedenen Modelle diskutiert, wobei am Ende jeder Teilnehmende für sich selbst die Frage beantworten sollte, ob die Familie denn immer noch eine „Festung traditioneller Geschlechterrollen“ ist.

Abschlussdiskussion: Gender ist mehr als rosa und blau

Der Tag endete mit einer gemeinsamen Abschlussdiskussion, die von drei Studierenden der Soziologie moderiert wurde. Sie leiteten die Veranstaltung mit Fragen zu den einzelnen Stationen ein, wie beispielsweise, was denn eine genderneutrale Farbe sei? Die Antwort des Plenums: Jede Farbe sei eigentlich genderneutral. Doch bald ging die Diskussion auf eine höhere Ebene. Das Problem seien nicht rosa und blau, das Problem seien gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen. Natürlich müsse man im Kleinen anfangen, doch damit sei es nicht getan.

Resümee des Tages

Der erste Interdisziplinäre Gendertag an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe war ein sehr schöner, lehrreicher, aber auch anstrengender Tag. Die Studierenden stellten in vielseitigen und kreativen Stationen das Gelernte dar und nahmen selbst viel von dem Tag mit. Geschlechterstereotypen lassen sich in allen Bereichen des Lebens finden und sorgen dort auch für Probleme. Die Rolle einer zukünftigen Lehrkraft in der Schule ist es, einen Schutzraum zu schaffen, der in der Außenwelt eventuell nicht gegeben ist. Deshalb ist es für eine Pädagogische Hochschule wichtig, so ein Projekt zu veranstalten, das den Studierenden die Gelegenheit zur Reflexion gibt. Diese Notwendigkeit lässt sich beispielsweise in zwei Zitaten der Abschlussdiskussion zusammenfassen: „Mehr Respekt und Akzeptanz ist immer sinnvoll!“ und „Sobald eine Person wegen Gender diskriminiert wird, ist es ein wichtiges Problem!“