Bildungsprozesse in der digitalen Welt

Die Digitalisierung stellt sowohl Lehrende als auch Lernende vor neue Herausforderungen, bietet aber auch neue Chancen. So können mit digitalen Werkzeugen Inhalte adaptiv, motivierend und verständlich erfahrbar gemacht werden. Die lernförderliche Konzeption, Gestaltung und Nutzung digitaler Bildungsformate erfordert eine übergreifende Perspektive, die pädagogische und technische Kompetenzen in Forschung und Lehre miteinander verbindet. Hierfür bildet das Institut für Informatik und digitale Bildung in der Verzahnung mit den Fachdidaktiken die zentrale Anlaufstelle. Durch diese Verknüpfung wird sichergestellt, dass alle Studierenden die nötigen Digitalisierungskompetenzen erwerben und vertiefen können.

Gleichzeitig erfordert die Digitalisierung eine Transformation der organisationalen Rahmenbedingungen, bei der digitale Innovationen in verschiedenen Stadien der Lehr- und Lernprozesse eingebettet werden. Um diese Aufgaben zu unterstützen, laufen an unserer Hochschule gegenwärtig Projekte, bei denen die digitalen Kompetenzen der Studierenden beziehungsweise die Weiterentwicklung digitaler Prüfungsformate im Zentrum stehen.

Darüber hinaus ermöglicht unser Masterstudiengang Digitale Bildung: Psychologie, Kognition, Gestaltung Studierenden eine vertiefte wissenschaftliche Ausbildung in diesem interdisziplinären Themenfeld.

Zentrale Themen

Das Profilfeld soll den disziplinübergreifenden Austausch, Kooperationen mit Kolleginnen und Kollegen innerhalb des Hauses sowie die Vertiefung nationaler und internationaler Kooperationsbeziehungen fördern. Zusätzlich wird im Rahmen des Profilfelds auch der Austausch mit Schulen gesucht, um aus den dortigen Erfahrungen bei der Digitalisierung Schlüsse ziehen und angehende Lehrkräfte bestmöglich auf die sich schnell verändernden Bedingungen in der Praxis vorbereiten zu können.

Zu den zentralen Themen in Forschung und Lehre gehören:

- Erforschung und Vermittlung der Optimierung digital gestützter Lern- und Bildungsprozesse.

- Berücksichtigung der Potentiale und Herausforderungen der Entwicklung und Nutzung digitaler Bildungsformate.

- Diskussion ethischer, anthropologischer, erkenntnis- und gesellschaftstheoretischer Fragestellungen im Kontext des Einsatzes digitaler Technologien im Bildungsbereich.

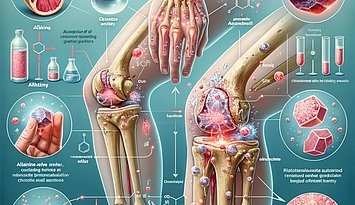

- Gestaltung und Wirkungsforschung zu neuesten Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality und verwandten Werkzeugen.

- Ganzheitliche Betrachtung der Effekte digitaler Bildung auf kognitive, emotionale, soziale, motivationale und metakognitive Variablen.

Die Erstellung, Nutzung und Analyse digitaler Bildungsformate erfordert einen interdisziplinären Zugang, bei dem Technik nicht um ihrer selbst willen verwendet, sondern lernendenzentriert eingesetzt wird. Der Erwerb der hierfür nötigen Kompetenzen stellt einen zentralen Baustein in der Lehrkräfteausbildung dar, der die Bildungswissenschaften noch stärker mit den Fächern vernetzt. Hierbei sind alle Ebenen, von der basalen kognitiven Verarbeitung, über die organisationale Einbindung, bis hin zu gesellschaftlichen Implikationen zu berücksichtigen.Prof. Dr. Alexander Skulmowski

Institut für Informatik und digitale Bildung

Aktuelle Projekte

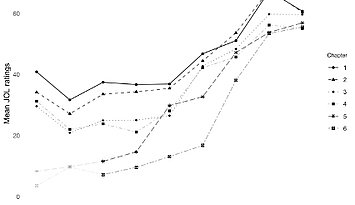

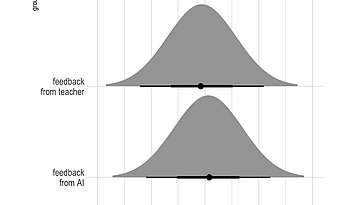

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) fördert derzeit die beiden Promotionskollegs Wissensmedien und Aufgabenqualität im digital gestützten Unterricht (AQUA-d). In beiden Kollegs arbeiten Promovierende aus der Pädagogik, Psychologie und den Fachdidaktiken interdisziplinär an ihrer Forschung zur Gestaltung des digitalen Lehrens und Lernens. Während das Kolleg Wissensmedien durch die Kooperation mit den Hochschulen in Karlsruhe und Furtwangen einen Schwerpunkt in der Bildungstechnologie aufweist (zum Beispiel durch die Nutzung von Virtual und Augmented Reality oder Künstliche Intelligenz), geht es im Forschungs- und Nachwuchskolleg AQUA-d in mehreren Projekten um die fachdidaktische Weiterentwicklung digitaler Unterrichtsmethoden.

Kontakt

Sprecher des Profils

Sprechstundentermine und Anmeldung: siehe Stud.IP (und nach Vereinbarung)

Koordination

Auch interessant

In der November-Sendung der PHKA Bildungswelle stand das Hochschulprofilfeld "Bildungsprozesse in der digitalen Welt" im Fokus. Iris Freiberger und Katharina Meding gaben einen Einblick in die Forschungsprojekte und stellten Expert:innen zu diesem Thema vor.

Prof. Dr. rer. nat. Alexander Skulmowski

Prof. Dr. rer. nat. Alexander Skulmowski

Dr. Nadine Schlomske-Bodenstein

Dr. Nadine Schlomske-Bodenstein