Forschungs- und Nachwuchskolleg AQUA-d

Digitale Technologien im Schulunterricht einzusetzen, kann viele Vorteile haben. Nicht zuletzt für Lern- und Leistungsaufgaben bieten sie enorme Potenziale. Doch wie können die Qualität digitaler Aufgaben im Schulunterricht gesteigert und diese Potenziale damit gehoben werden? Diese Frage steht im Zentrum des Forschungs- und Nachwuchskollegs "Aufgabenqualität im digital gestützten Unterricht" (AQUA-d).

Das kooperative Forschungs- und Nachwuchskolleg der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und der Universität Tübingen wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) gefördert.

Die Laufzeit beträgt 3 Jahre mit der Option einer Verlängerung um weitere 3 Jahre und einem Fördervolumen von maximal 4,8 Millionen Euro.

Überblick

Lern- und Leistungsaufgaben werden eine zentrale Rolle für den qualitätsvollen Einsatz von Lehr-Lernarrangements zugeschrieben. Sie legen im Unterricht fest, was Schülerinnen und Schüler tun sollen und lösen lernwirksame kognitive Prozesse aus. Digitale Technologien bieten diesbezüglich enorme Potentiale: So können sie Lern- und Leistungsaufgaben zum Beispiel algorithmisch generieren, in Echtzeit adaptives Feedback geben oder multimedial durch die Integration verschiedenster Elemente (wie Text, Bild, Musik, etc.) anreichern.

Das interdisziplinäre Forschungs- und Nachwuchs-Kolleg „Aufgabenqualität im digital gestützten Unterricht” (AQUA-d) untersucht in mehreren Teilprojekten lehr-lerntheoretische Bedingungen, fachdidaktische Prinzipien und Anforderungen an die professionelle Kompetenz von Lehrkräften, unter denen digitale Technologien ihr Potenzial für die Qualität von Lehr- und Leistungsaufgaben entfalten können. Im Fokus des Kollegs stehen damit die beiden thematischen Schwerpunkte Didaktik des digitalen Unterrichts und Professionalität für den digitalen Unterricht. Die Forschungsergebnisse aus AQUA-d fließen in die Lehrkräfteausbildung an den Hochschulen und Seminaren in Baden-Württemberg ein.

Teilprojekte

Teilprojekt 1 (Schulpädagogik)

Digitale Aufgabensysteme erlauben die Übermittlung automatisiert korrigierter Ergebnisse an Lehrerinnen und Lehrer in Echtzeit und deren übersichtliche Darstellung anhand von Dashboards. Die Lehrkräfte stehen dann aber vor der Herausforderung relevante Muster zu erkennen und zu interpretieren, um daraus schließlich pädagogische Handlungen abzuleiten. Das Teilprojekt zielt darauf ab, typische Rezeptions- und Interpretationsmuster von Lehrkräften beim Einsatz von Aufgabendashboards zu explorieren, besondere Unterstützungsbedarfe bei der Rezeption und Interpretation zu identifizieren, um schließlich Gestaltungsmerkmale von Dashboards zu abzuleiten, welche diese Prozesse optimal unterstützen

Ansprechpersonen

Prof. Dr. Samuel Merk (Professor für empirische Unterrichts- und Schulforschung; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Prof. Dr. Thorsten Bohl (Professor für Schulpädagogik; Universität Tübingen)

Erika Lunowa (Insitut für Schul- und Unterrrichtsentwicklung; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Teilprojekt 1b (Empirische Unterrichts- und Schulforschung)

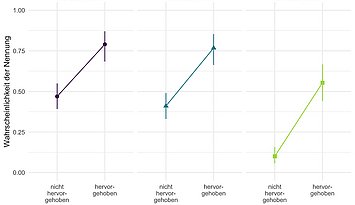

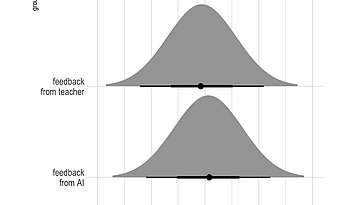

Im Rahmen der evidenzinformierten Schulpraxis werden Lehrpersonen ermutigt, Erkenntnisse aus wissenschaftlicher Forschung zu rezipieren und auf den Schulkontext zu übertragen, um so die Unterrichts- und Schulqualität zu steigern. Dazu ist es von Seiten der Wissenschaft hilfreich, empirische Forschungsergebnisse so aufzubereiten, sodass diese intuitiv – also ohne methodisches oder statistisches Vorwissen - verständlich für die Lehrenden sind. In diesem Teilprojekt soll daher beforscht werden, inwiefern die Kommunikation von Effektstärken verbessert werden kann. Konkret sollen durch Experimente potenzielle Einflussfaktoren identifiziert werden, die die akkurate Rezeption von Effektstärken (positiv) beeinflussen, um darauf aufbauend Gestaltungsmerkmale für die generelle und nutzerfreundliche Kommunikation von Effektstärken identifizieren zu können.

Ansprechpersonen

Prof. Dr. Samuel Merk (Professor für empirische Unterrichts- und Schulforschung; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Prof. Dr. Thorsten Bohl (Professor für Schulpädagogik; Universität Tübingen)

Florian Kühlwein (Insitut für Schul- und Unterrrichtsentwicklung; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Teilprojekt 2 (Kognitionswissenschaft)

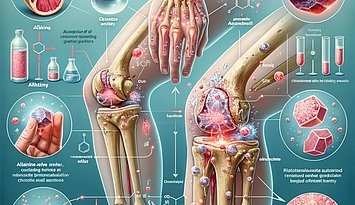

Computergenerierte Visualisierungen sind wichtiger Bestandteil vieler Schulfächer, z.B. um Anatomie im Biologieunterricht zu vermitteln. Durch den erreichbaren Realismusgrad stellt sich die Frage, wie detailliert Lernvisualisierungen in unterschiedlichen Fächern sein sollen. Zusätzlich soll untersucht werden, ob hybride Darstellungen, bei denen realistische Abbildungen mit schematischen Ergänzungen versehen werden, einen Vorteil bringen können. Bis jetzt ist wenig darüber bekannt, nach welchen Kriterien Lehrkräfte realistische Visualisierungen für ihren Unterricht auswählen. Da Laien oft annehmen, dass realistische Visualisierungen abstrakteren Darstellungen generell überlegen seien, soll untersucht werden, welche Fehlvorstellungen bzgl. dieses Wissens bei Lehrkräften vorliegen.

Ansprechpersonen

Jun.Prof. Dr. Alexander Skulmowski (Tenure-Track-Professor für Digitale Bildung; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Prof. Dr. Stephan Schwan (Professor für Lehr-Lernforschung; Universität Tübingen)

Patricia Engel-Hermann (Institut für Informatik und digitale Bildung; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Teilprojekt 3 (Empirische Bildungsforschung)

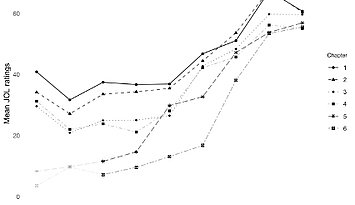

Digitale Lernumgebungen versprechen, die Anstrengungsbereitschaft bei der Bearbeitung von Aufgaben zu erhöhen und somit langfristig zu einer höheren Leistungsmotivation und schulischem Erfolg beizutragen. Perspektivisch ermöglichen sie es, verschiedene motivierende Elemente (z.B. Zielsalienz, Feedback, Gamification-Elemente) bereitzustellen und diese den Bedürfnissen und Eigenschaften der Lernenden und der Situation

anzupassen. Basierend auf einer existierenden digitalen Lernumgebung soll im Teilprojekt ein Adaptivitätsalgorithmus zur Bereitstellung motivierender Elemente unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kriterien (z.B. Zeit, Person und Lernumgebung) entwickelt und auf seine Wirksamkeit überprüft werden. Vorbereitend sollen Fragen nach der zeitlichen Entwicklung der Aufgabenmotivation und ihrer Abhängigkeit von Eigenschaften der Person und der Lernumgebung (z.B. Klassenkontext oder Lehrkraft) beantwortet werden.

Ansprechpersonen

Jun.-Prof. Dr. Cora Parrisius (Tenure-Track-Professorin für Empirische Bildungsforschung; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Prof. Dr. Benjamin Nagengast (Professor für Pädagogische Psychologie; Universität Tübingen)

Liene Brandhuber (Institut für Empirische Bildungsforschung, Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Prof. Dr. Benjamin Nagengast.

Teilprojekt 4a(Pädagogische Psychologie)

Für erfolgreiches selbstreguliertes Lernen müssen Schüler*innen ihr eigenes Verständnis überwachen und akkurat einschätzen. Digitale Lernumgebungen bieten diesbezüglich neue, vielversprechende Möglichkeiten, selbstreguliertes Lernen zu unterstützen. In diesem Teilprojekt wird in experimentellen Feld- und Laborstudien untersucht, inwiefern Visualisierungen der Selbsteinschätzungen von Schüler*innen diesen beim selbstregulierten Lernen aus digitalen Texten helfen. Hierzu sollen verschiedene Visualisierungen entwickelt und hinsichtlich ihrer Effektivität überprüft werden. Es sollen insbesondere Schüler*innen der Mittelstufe beforscht werden, da diese oft Schwierigkeiten beim selbstregulierten Lernen aus Texten haben und eine entsprechende Förderung hier besonders gewinnbringend erscheint.

Ansprechpersonen

Jun.-Prof. Dr. Anja Prinz-Weiß (Tenure-Track-Professorin für Pädagogische Psychologie; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Jun.-Prof. Dr. Nicolas Hübner (Junior-Professor für Schulpädagogik; Universität Tübingen)

Martin Fifka (Institut für Psychologie; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Teilprojekt 4b (Pädagogische Psychologie)

Digital gestützte Lernumgebungen sind vielfältig und bieten Potential für die Vermittlung von Wissen. So können beispielsweise Lernmaterialien zeitlich unabhängig abgerufen, verschiedene Lernpfade ermöglicht und zeitnahes Feedback zum Lernstand gegeben werden. Doch was bedeuten diese Möglichkeiten für die Lernenden?

Digital gestützte Lernumgebungen und die selbstständige Bearbeitung von Übungsaufgaben erfordern verstärkt die Fähigkeiten, das eigene Verständnis metakognitiv zu überwachen und das eigene Lernen zu regulieren (Carpenter et al., 2020). Akkurate Selbsteinschätzungen des eigenen Verständnisses sind hier insbesondere wichtig, um darauf aufbauend das eigene Lernverhalten anzupassen und Verständnislücken schließen zu können. Viele Befunde legen jedoch auch für digitale Lernumgebungen nahe, dass Lernende ihr Verständnis häufig nicht akkurat einschätzen (Carpenter et al., 2020; Händel et al., 2020; Roelle et al., 2017) und ihr Lernen nicht effektiv selbst regulieren (Choi et al., 2023). Somit gilt es, Lernende darin zu unterstützen, ihre Fertigkeiten zur akkuraten Selbsteinschätzung zu fördern, damit sie besser selbstreguliert lernen, also ihr Lernverhalten effektiv anpassen können.

Ansprechpersonen:

Jun.-Prof. Dr. Anja Prinz-Weiß (Tenure-Track-Professorin für Pädagogische Psychologie; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Prof. Dr. Samuel Merk (Professor für empirische Unterrichts- und Schulforschung; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Theresa Walesch (Institut für Psychologie; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Teilprojekt 5 (Mathematikdidaktik - Sekundarstufe)

Mit der iOS-App MalAR (Mathematiklernen mit Augmented Reality, mathematik-ar.de) können dreidimensionale Objekte der Mathematik, wie z.B. Geraden und Ebenen, in das Kamerabild des Smartphones integriert werden. Um das Potenzial auszuschöpfen, welches AR für Lehr-Lernsituationen bietet, müssen nicht nur zielführenden AR- Technologien entwickelt, sondern ebenso gewinnbringende Einbettungsmöglichkeiten von AR exploriert werden.

Das Teilprojekt hat zum Ziel, Aufgabencharakteristiken auf Basis typischer Bewegungsmuster bei der Aufgabenbearbeitung mit der App MalAR zu eruieren. Darauf aufbauend soll ein möglicher Zusammenhang zwischen Mathematikleistung und einer durch die App initiierten Bewegung bei der Bearbeitung von AR-sensitiven und konventionellen Aufgaben untersucht werden. Inwiefern eine sensomotorische Manipulationsmöglichkeit der mathematischen Objekte in der App MalAR einen Mehrwert für den Lehr-Lernprozess bietet, soll ebenfalls didaktisch begleitet und erforscht werden.

Ansprechpersonen

Jun.-Prof. Dr. Xenia-Rosemarie Reit (Tenure-Track-Professorin für Mathematik und ihre Didaktik; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Prof. Dr. Richard Göllner (Professor für Educational Effectiveness; Universität Tübingen)

Valerie Leister (Institut für Mathematik; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Teilprojekt 6 (Physikdidaktik)

Vielen Schülerinnen und Schülern gelingt es in der Sekundarstufe I nicht, ein grundlegendes Verständnis elektrischer Stromkreise zu entwickeln (Wilhelm & Hopf, 2018). Vor diesem Hintergrund wurde das hochwirksame Unterrichtskonzept „Eine Einführung in die Elektrizitätslehre mit Potenzial“ (Burde & Wilhelm, 2020) entwickelt, das bisherige fachdidaktische Erkenntnisse u. a. zu Präkonzepten und Analogien gezielt berücksichtigt, jedoch bisher nur in Form eines klassischen Schulbuchs vorliegt. Vor diesem Hintergrund sollen auf Basis des o.g. Unterrichtskonzepts im Teilprojekt Physik digital gestützte Lernaufgaben mit einem besonderen Fokus auf a) dem digitalen Messen (Benz & Ludwig 2021), b) dem digital gestützten Auswerten von Daten aus Experimenten und c) dem naturwissenschaftlichen Argumentieren anhand dieser Daten entwickelt und beforscht werden

Ansprechpersonen

Jun.-Prof. Dr. Tobias Ludwig (Tenure-Track-Professor für Physik und ihre Didaktik; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Jun.-Prof. Dr. Jan-Philipp Burde (Tenure-Track-Professor für Didaktik der Physik; Universität Tübingen)

Lena Lenz (Institut für Physik und Technische Bildung; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Teilprojekt 7 (Deutschdidaktik)

Digitalen Schreibaufgaben können in Zusammenhang mit der Entwicklung und Nutzung literaler Kompetenzen wichtige Funktionen zukommen und es zeichnet sich ein verstärktes fachdidaktisches Interesse an kompetenzfördernden Schreibaufgaben ab. Das Digital Storytelling stellt eine innovative Möglichkeit dar, mediale Lebenswelten als Erzählanlass zu nutzen und durch den Einsatz digitaler Schreibplattformen bestimmte narrative Fähigkeiten von Lernenden zu fördern. Ziel des Teilprojektes ist es, lernförderliche, digitale Aufgabenarrangements zu entwickeln und deren Einfluss auf narrative Textproduktionskompetenzen von Lernenden in der Primar- und Sekundarstufe I zu untersuchen. Dazu ist eine Interventionsstudie geplant, bei der unterschiedlich stark profilierte und digitalisierte Aufgabenarrangements auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.

Ansprechpersonen

Prof. Dr. Nadine Anskeit (Professorin für deutsche Sprache und ihre Didaktik; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Prof. Dr. Carolin Führer (Professorin für Deutsche Philologie / Didaktik der deutschen Literatur; Universität Tübingen)

Maximilian Stoller (Institut für deutsche Sprache und Literatur; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Teilprojekt 8 (Wirtschaftsdidaktik)

Ausgangslage des Projektes bildet die These, dass Menschen fortwährend Entscheidungen treffen und sie sich dabei i.d.R. nicht rational im Sinne neoklassischer ökonomischer Theorien und Modelle verhalten. Menschliches Entscheidungsverhalten wird durch Affekte und Automatismen beeinflusst, die auf kulturellen und biologischen Evolutionsprozessen fußen und oft unbewusst bzw. reaktiv ablaufen. In der Verhaltensökonomie werden diese Entscheidungen mit Hilfe von Experimenten untersucht, die auch in digitalgestützten Aufgaben im Wirtschaftsunterricht eingesetzt werden können. Ziel des Forschungsvorhabens ist es, digitale verhaltensökonomische Experimente für die schulische Bildung zu systematisieren (oder ggf. zu entwickeln) und deren digital gestützten Einsatz empirisch zu validieren.

Ansprechpersonen

Prof. Dr. Dr. h.c. Claudia Wiepcke (Professorin für Ökonomie und ihre Didaktik; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Prof. Dr. Taiga Brahm (Professorin für Ökonomische Bildung und Wirtschaftsdidaktik; Universität Tübingen)

Julian Polly (Institut für Ökonomie und ihre Didaktik; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Teilprojekt 9 (Mathematikdidaktik - Primarstufe)

Die Teil-Ganzes-Vorstellung von Zahlen ist ein Meilenstein im arithmetischen Lernprozess, wobei strukturierende Mengenwahrnehmung und darauf aufbauende strukturnutzende Anzahlbestimmung die Grundlage dafür darstellen. Ziel des Teilprojekts ist die Entwicklung und Evaluation einer App zur strukturierenden Mengenwahrnehmung und strukturnutzenden Anzahlbestimmung.

Die App soll zunächst nach einem.Design-Based-Research-Ansatz entwickelt werden. Im Rahmen einer Interventionsstudie mit Kindern einer ersten Klasse soll die Wirksamkeit untersucht werden. Darüber hinaus werden die Einstellungen der Lehrenden zum Mehrwert der App und die allgemeine Technologieakzeptanz erfasst werden.

Ansprechpersonen

Prof. Dr. Christiane Benz (Professorin für Mathematik und ihre Didaktik; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Dr. Stephanie Roesch (Wissenschaftliche Mitarbeiterin; Universität Tübingen)

Prof. Dr. Korbinian Moeller (Professor of Mathematical Cognition, Loughborough University - UK)

Caroline Marx (Institut für Mathematik; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Teilprojekt 10 (Musikdidaktik)

Neue Tools im Bereich generativer Künstlicher Intelligenz eröffnen neuartige und niedrigschwellige Zugänge zum gestalterischen Umgang mit Musik. Zudem ergibt sich aus der Echtzeitverarbeitung besonderes Potenzial für Improvisationsprozesse, in denen Mensch und Maschine auf kollaborative Weise zusammenwirken. Im Rahmen des Forschungsprojektes sollen die Interaktionsprozesse von Lernenden und generativer KI beim Improvisieren im schulischen Musikunterricht untersucht und dabei insbesondere die Rolle der menschlichen Kreativität in musikalischen Gestaltungsprozessen fokussiert werden.

Ansprechpersonen

Prof. Dr. Kai Koch (Professor für Musik; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Prof. Dr. Marcus Syring (Professor für Erziehungswissenschaft; Universität Tübingen)

Florian Öttl (Institut für Musik; Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

Beteiligte Personen

Professor:innen Pädagogische Hochschule Karlsruhe

siehe Stud.IP

Bitte richten Sie alle Anfragen im Rahmen der Vorlesung "Einführung in die Grundlagen der Psychologie" an folgende mail-adresse: grundlagenpsychologie[at]ph-karlsruhe.de

in Präsenz und digital nach Vereinbarung

Sprechstunden kurzfristig persönlich oder online möglich. Bitte buchen Sie sich hier ein https://studip.ph-karlsruhe.de/studip/dispatch.php/consultation/overview?username=ludwig01ka&again=yes

oder schreiben Sie eine Mail zur Terminvereinbarung.

Donnerstags 11:00 https://ph-karlsruhe.webex.com/meet/samuelPUNKTmerk

Bitte tragen Sie sich hier ein:

https://t1p.de/parrisius-sprechstunde

Dienstags 16:15-17:15 Uhr, nach vorheriger Absprache per Email (bitte beschreiben Sie Ihr Anliegen kurz)

Sprechstundentermine und Anmeldung: siehe Stud.IP (und nach Vereinbarung)

Bitte melden Sie sich per E-Mail an.

Professor:innen und Betreuer:innen der Eberhard Karls Universität Tübingen

Promovierende

Freitags 13.00 - 14.00

nach Voranmeldung per Mail

nach Vereinbarung

flexibel vereinbar via E-Mail

Sprecher:innen des Kollegs

siehe Stud.IP

Donnerstags 11:00 https://ph-karlsruhe.webex.com/meet/samuelPUNKTmerk

Bitte richten Sie alle Anfragen im Rahmen der Vorlesung "Einführung in die Grundlagen der Psychologie" an folgende mail-adresse: grundlagenpsychologie[at]ph-karlsruhe.de

Koordination

Veröffentlichungen

2026

Fifka, M., Hübner, N., de Bruin, A., & Prinz-Weiß, A. (2026). “Yes we can?” – To what extent do can-judgments enhance self-regulated learning from text? Frontiers in Education, 10. https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1689514

Janson, M. P., Wissel, S., Ingendahl, F., & Undorf, M. (2026). Judgments of learning in the wild: Establishing ecological validity with an intelligent tutoring system in a field study. Learning and Instruction, 103, 102293. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2025.102293

2025

Kühlwein, F., Merk, S., Schneider, J., & Schmidt, K. (2025). How to communicate evidence to teachers: Comparing the effects of verbal and visual effect size representation [Registered Report - Stage I]. Learning and Instruction, 100, 102179. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2025.102179

Marx, C., Roesch, S., Moeller, K., & Benz, C. (2025). From the whole to its parts – A systematic analysis of affordances for learning part-whole-relations in digital apps. International Electronic Journal of Mathematics Education, 20(1), em0802. https://doi.org/10.29333/iejme/15677

Marx, C., Moeller, K., Roesch, S., Rudzewitz, B., & Benz, C. (2025). From concept to implementation: Lessons learnt from developing a mathematical digital learning resource (DLR). A Mathematics Education Perspective on early Mathematics Learning - POEM 2024, Bari, Springer. (in print)

Lunowa, E., Bez, S., Rosman, T., & Merk, S. (2025). Effects of Graphical Representations on Teachers’ Interpretation of Learning Progress Data. A Registered Replication [Registered Report - Stage I]. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. https://osf.io/6zvqe/

Skulmowski, A., & Engel-Hermann, P. (2025). The ethics of erroneous AI-generated scientific figures. Ethics and Information Technology, 27, 31. https://doi.org/10.1007/s10676-025-09835-4

2024

Engel-Hermann, P., & Skulmowski, A. (2024). Appealing, but misleading: a warning against a naive AI realism. AI and Ethics. https://doi.org/10.1007/s43681-024-00587-3

Reit, X.-R., Wachter, V., Güvercin, K. (2024). Augmented Reality-unterstütztes Lernen: Initiierte Bewegungsmuster von Lernenden im Mathematikunterricht. Beiträge zum Mathematikunterricht 2024. Gesellschaft für Didaktik der Mathematik. http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-25103

2025

Brandhuber, L., Bäulke, L., Wieczorek, D., Jansen, T., Merk, S., Nagengast, B. & Parrisius, C. (29. Januar 2025). Individualisierte Interventionen - Motivationsförderung nicht nur im Durchschnitt, sondern für alle? [Einzelbeitrag]. 12. GEBF-Tagung. Universität Mannheim, Mannheim.

Kühlwein, F., Merk, S., Schneider, J. & Schmidt, K. (29. Januar 2025). Effektstärken verständlich an Lehrpersonen kommunizieren [Symposium: Förderung evidenzinformierter Entscheidungen von Lehrkräften]. 12. GEBF-Tagung. Universität Mannheim, Mannheim. https://osf.io/dtxyv/?view_only=0d96b05dc77f4209a10119b26371565d .

Lunowa, E., Bez, S., Tomasik, M. J., & Merk, S. (29. Januar 2025). Die grafische Darstellung von Lernverläufen beeinflusst die eingenommene Bezugsnorm bei der Interpretation [Einzelbeitrag]. 12. GEBF Tagung. Universität Mannheim, Mannheim. https://osf.io/ajphe/?view_only=df32cd4d9ce94172935b2bf95b174d76

Lunowa, E., Bez, S., Tomasik, M. J., & Merk, S. (2025, August 28th). Effects of Graphical Representations on Student-Teachers’ Interpretation of Student Progress Data [Paper Presentation]. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) 21st Biennial EARLI Conference. University of Graz, Austria. https://osf.io/65vj2/?view_only=9a8925a83b494665a94f004cd06febd7

Marx, C., Roesch, S., Moeller, K., & Benz, C. (2025, June 9th). Assessing children‘s part-whole understanding on enactive, iconic and symbolic levels of representation (Conference presentation). MCLS, Hong Kong. https://osf.io/uheg7/files/osfstorage/6859407acd2078c4725cfb07

Marx, C., Roesch, S., Moeller, K., & Benz, C. (2025, June 13th). Development and evaluation of a Digital Learning Resource (DLR) to promote part-whole understanding (Poster presentation). CRECE, Hong Kong. https://osf.io/ch8km/files/osfstorage/685941217abee320895cfdbc

Walesch, T., Janson, M.P., Merk, S., & Prinz-Weiß, A. (2025, August 23th). Does informing learners about the dangers of under- & overconfidence lead to more accurate judgments? [Roundtable]. JURE 2025. Graz, Austria.

Walesch, T., Baumann, C., Merk, S., & Prinz-Weiß, A. (2025, August 26th). The influence of parametrised tasks on learners’ judgements of learning. [Paper presentation]. EARLI 2025. Graz, Austria. https://therwale.github.io/Presentation_S1/template.html

2024

Brandhuber, L., Parrisius, C., Bäulke, L., Nagengast, B., Jansen, T. & Wieczorek, D. (2024, August 21-23). Testing the effectiveness of an individualized assignment of motivational interventions [Poster presentation]. EARLI SIG 6 &7 conference, University of Tübingen, Germany.

Brandhuber, L. & Parrisius, C. (2024, July 15-17). Testing the effectiveness of an individualized assignment of motivational interventions: A replication study [Poster presentation]. TEMMPS - Tübingen week on Education, Motivation, Meta-Cognition, Personality, and Self-regulation, University of Tübingen, Germany.

Brandhuber, L., Bäulke, L., Wieczorek, D., Jansen, T., Nagengast, B. & Parrisius, C. (2024, June 24-28). Testing the effectiveness of an individualized assignment of motivational interventions [Conference Presentation]. JURE, Sevilla, Spain.

Lunowa, E.,Bez, S., Tomasik, M. J., & Merk, S. (15. November 2024). Der Einfluss der grafischen Darstellung von Lernverläufen auf die eingenommene Bezugsnorm bei der Interpretation [Einzelbeitrag]. Zukunftsforum Bildungsforschung. Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Karlsruhe. https://osf.io/k45jh/?view_only=a19dafc7ab554a0ea0051b2e6c7739cf

Marx, C. (2024, August 21-23). ICT related competences, attitudes, and experiences in primary school mathematics teachers [Conference Presentation]. EARLI SIG 6 &7 conference, University of Tübingen, Germany. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32096.49922/1

Marx, C., Moeller, K., Roesch, S., Rudzewitz, B., & Benz, C. (2024, Mai 20-21). From concept to implementation: Lessons learnt from developing a mathematical digital learning resource (DLR). [Conference Presentation]. A Mathematics Education Perspective on early Mathematics Learning - POEM 2024, University of Bari, Italy. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21191.30883

Stoller, M. (21-22. März 2024). Digital Storytelling in profilierten Schreibarrangements (Konferenz Präsentation). Arbeitstreffen des deutschdidaktischen Netzwerks Design (Based) Research in der Deutschdidaktik, Universität Koblenz, Deutschland https://www.uni-koblenz.de/de/bildungswissenschaften/institut-fuer-grundschulpaedagogik/ab-sprachbildung/benjamin-uhl/medien_uhl/call_for_papers_dbr_uni_koblenz.pdf/

Stoller, M. (14.-15. November 2024). Work in Progress: Digital Storytelling in multimodalen Schreibarrangements [Konferenzvortrag]. Zukunftsforum Bildungsforschung 2024: „Transformation(en) in Schule und Unterricht – Wandel reflektieren, gestalten und evaluieren“, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Graduiertenakademie (graPH).

2025

Stoller, M. (30. Januar 2025). Digital Storytelling in multimodalen Schreibarrangements [Posterpräsentation]. 12. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF), Universität Mannheim.

2024

Kühlwein, F., Merk, S., Schneider, J. & Schmidt, K. (18. März 2024). Verbal, Visual, Valuable: Making Effect Sizes Understandable for Teachers. [Posterpräsentation]. 11. GEBF Tagung, Universität Potsdam, Potsdam. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11248.47360

Lenz, L., Burde, J. & Ludwig, T. (2024, Sept.). Digitale Lernaufgaben zur Unterrichtskon-zeption "E-Lehre mit Potential". Poster presented at 2024 GDCP Jahrestagung. Bochum.

Lunowa, E., Bez, S., & Merk, S. (18. März 2024). Wie stark beeinflusst die graphische Darstellung von Lernverläufen die eingenommene Bezugsnorm bei der Interpretation? [Posterpräsentation]. 11. GEBF Tagung. Universität Potsdam, Potsdam. https://osf.io/v3d5b/?view_only=d489c8dfedcf4fc6a6cfb664442b4fab

Marx, C.,Roesch, S., Moeller, K., & Benz, C. (14.-15. Mai 2024). Digitale Kompetenzen von Mathematiklehrkräften in der Grundschule. [Posterpräsentation]. LERN – Jahrestagung 2024, Universität Tübingen, Deutschland. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33774.22080

Walesch, T., Baumann, C., Merk, S., & Prinz-Weiß, A. (2024, June 24-28). The influence of parametrised tasks on learners’ judgements of learning. [Poster presentation]. JURE, Sevilla, Spain.

Prof. Dr. Nadine Anskeit

Prof. Dr. Nadine Anskeit

Prof. Dr. Christiane Benz

Prof. Dr. Christiane Benz

Jun. Prof. Dr. Marc Philipp Janson

Jun. Prof. Dr. Marc Philipp Janson

Prof. Dr. Kai Koch

Prof. Dr. Kai Koch

Prof. Dr. rer. nat. Tobias El Hamdani-Ludwig

Prof. Dr. rer. nat. Tobias El Hamdani-Ludwig

Prof. Dr. Samuel Merk

Prof. Dr. Samuel Merk

Jun. Prof. Dr. Cora Parrisius-Steinke

Jun. Prof. Dr. Cora Parrisius-Steinke

Jun. Prof. Dr. Anja Prinz-Weiß

Jun. Prof. Dr. Anja Prinz-Weiß

Jun.-Prof. Dr. Xenia-Rosemarie Reit

Jun.-Prof. Dr. Xenia-Rosemarie Reit

Prof. Dr. rer. nat. Alexander Skulmowski

Prof. Dr. rer. nat. Alexander Skulmowski

Prof. Dr. Dr. h. c. Claudia Wiepcke

Prof. Dr. Dr. h. c. Claudia Wiepcke

Liene Brandhuber

Liene Brandhuber

Patricia Engel-Hermann, M. A.

Patricia Engel-Hermann, M. A.

Florian Kühlwein, M. A.

Florian Kühlwein, M. A.

Dr. Lena Lenz

Dr. Lena Lenz

Erika Lunowa, M. A.

Erika Lunowa, M. A.

Caroline Marx

Caroline Marx

Julian Polly, StR

Julian Polly, StR

Maximilian Stoller

Maximilian Stoller

Valerie Leister

Valerie Leister